登壇者紹介

ホウオウ鍼灸治療院

樋尾 祐樹 氏

(鍼灸師)

井上薬局

関谷 壮史 氏

(漢方家)

西洋医学 vs 東洋医学

西洋医学は病気の原因を特定し、それを除去することに焦点を当てます(分析的・局所的アプローチ)。一方、東洋医学は心身全体を一つの調和したシステムとして捉え、バランスの乱れを整えることで自然治癒力を高めます(全体論的アプローチ)。

現代医療の問題点

日本は西洋医学に偏りすぎ、患者側に「選択肢がない」現状があります。本来は早い段階で東洋医学が適しているケースも多いですが、東洋医学が「最後の砦」となっていることが問題です。

西洋医学 (WM)

- ▶ 戦争で発達した医療(怪我を治す)

- ▶ 症状が出ている「パーツ(部分)」に注目

- ▶ 特定の物質だけを抽出する「引き算」の医学

- ▶ 急性期(骨折・怪我)には絶対的に必要

東洋医学 (EM)

- ▶ 様々な生薬を組み合わせる「足し算」の医学

- ▶ 症状ではなく「人」の全体・体質に注目

- ▶ 「不自然なこと」が不調の原因と捉える

- ▶ 体が持つ「自己治癒力」を引き出す

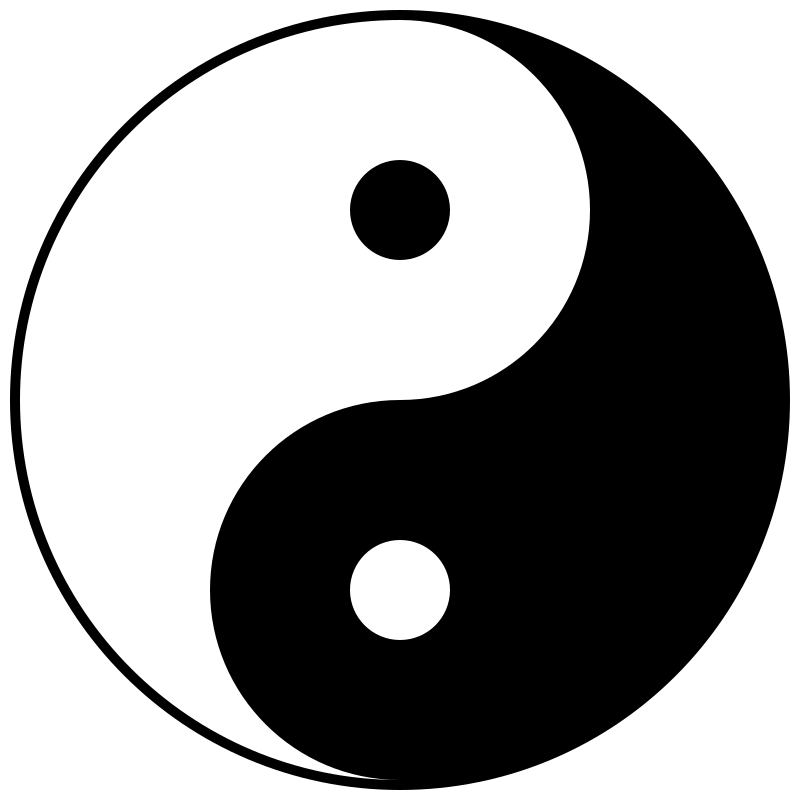

中核思想①:陰陽(いんよう)

陰陽論は、全ての事象が「陰」と「陽」という二つの対立・統一する要素から成り立っているとする思想です。昼と夜、熱と寒、動と静など、これらがバランスを取り合うことで生命活動が維持されます。

医療も社会も、陰陽どちらかに「偏りすぎる」ことが不具合(病気、争い)の原因。

循環・転換(陽が極まれば陰へ)

陽が極まれば陰に、陰が極まれば陽に転じます(例:昼と夜)。悪いことが続いても必ず転換します。

相互存在(バランスの重要性)

陽の中にも陰、陰の中にも陽(マーク内の小丸)。100%純粋な状態は崩壊するため、異分子もバランスに必要です。

治療への応用

患者が弱っている(陰)か、働きすぎ(陽)かを見極めます。その人にとって「ちょうどいい状態」に戻るよう促し、体が持つ「自己治癒力」を引き出す手助けをします。

- 陽(Yō): 活動的、熱、上、外、昼、機能(例:運動、興奮)

- 陰(In): 静的、寒、下、内、夜、物質(例:血液、体液、休息)

中核思想②:五行(ごぎょう)

五行論は、「木(もく)」「火(か)」「土(ど)」「金(ごん)」「水(すい)」の五つの要素が互いに影響し合い、変化することで自然界や人体が成り立っているとする考え方です。各要素は特定の臓器、季節、感情などと結びついています。

五行の相生(緑)と相剋(赤)の関係図

● 相生 (そうせい): 互いを育み、生み出す関係

● 相剋 (そうこく): 互いを抑制し、制御する関係

「土用(どよう)」の重要性

「土」は立春・立夏・立秋・立冬の前の約18日間を指す「季節の変わり目」です。この時期は「土」に対応する胃腸(脾・胃)を整えるべき重要な準備期間となります。

治療への応用

ある内臓(例:「肝」)が不調な場合、そこだけを治療しません。肝を助ける「腎」(水)を補ったり、肝を攻撃しすぎる「肺」(金)を抑えたりと、全体のバランスを調整することで、根本的な改善を促します。

東洋医学では、この五行のバランスを整えることで病気の予防・治療を行います。

心と体・セルフケア

心と病気

「全ての病気、全ての現実は、全部自分の心が作り出している」

多くの人は自分の心に嘘をつき、本音を隠しているために不調になります。

病気は体からのメッセージ:「そっちじゃないよ」「頑張りすぎだよ」という声。まず本人が気づく必要があります。(無意識に「治りたくない」ケースも多い)

自分の体の声を聞く方法

-

1

便(べん)の観察

体からの「お便り」。「バナナうんち」の誤解:悪い食事の後にこれが出るのは、排出されるべきものが体内に残っている証拠。むしろ下痢でしっかり排出できる方が健康です。

-

2

自分の「キャパ」を知る

日本人は「頑張りすぎ」。他人と比較せず、無理ない範囲を知り、時には「やらない」「頼む」ことが重要です。

-

3

知識の定着法

学んだことを「3人に話す」。3回目で完全に自分の言葉として定着します。

質疑応答 (Q&A)

Q1.病院で処方される漢方が効きにくいのはなぜ?

A. 西洋医学は「症状」や「病名」で判断しますが、東洋医学は「その人の体質」で判断するためです。同じ症状でも人によって処方は全く異なります。病院のシステムでは、体質に合わない漢方が出されるミスマッチが起こりやすいのです。

Q.2(患者が)治りたくないという声はどう聞く?

A. 究極は自分で気づくしかありません。ヒントは「他人を鏡にする」ことです。他人にイラっとした時、それは自分の中にある要素を反映しています。それを「私じゃない」と拒否せず、「これも私だ」と受け入れる(陰陽のバランス)ことが重要です。